發布時間:2022-12-19 瀏覽量:0

多發性骨髓瘤(multiple myeloma,MM)是第二常見的血液系統惡性腫瘤,是一種漿細胞克隆性疾病,其發病率日益增加。盡管蛋白酶體抑制劑和組蛋白去乙酰化酶抑制劑等新興藥物的使用在骨髓瘤治療方面取得了一定的進展,但大多數患者最終發展為復發性疾病,該病的復發及難以治愈仍是一項亟待解決的難題。

越來越多的研究發現,免疫失調是骨髓瘤細胞逃避免疫監視、導致疾病發生發展的關鍵因素,因此免疫療法為多發性骨髓瘤的治療帶來了很大的前景。免疫療法利用患者的免疫系統對抗癌癥,旨在恢復和增強免疫系統識別和殺死惡性細胞的特殊能力。免疫療法可能喚起腫瘤特異性免疫反應,既能保護非惡性組織,又能捕獲腫瘤異質性,還能引發記憶反應,進行長期免疫監測和防止復發。免疫療法已成為腫瘤靶向細胞毒性研究的有力工具,具有誘導免疫記憶細胞以降低復發風險的獨特潛力。

細胞免疫療法的途徑有過繼細胞研究,T細胞接合劑、檢查點抑制和疫苗治療等。其中,在過繼性細胞研究中,CAR-T細胞應用在難治性疾病的背景下表現出了良好的臨床效果。

MM的發病機理

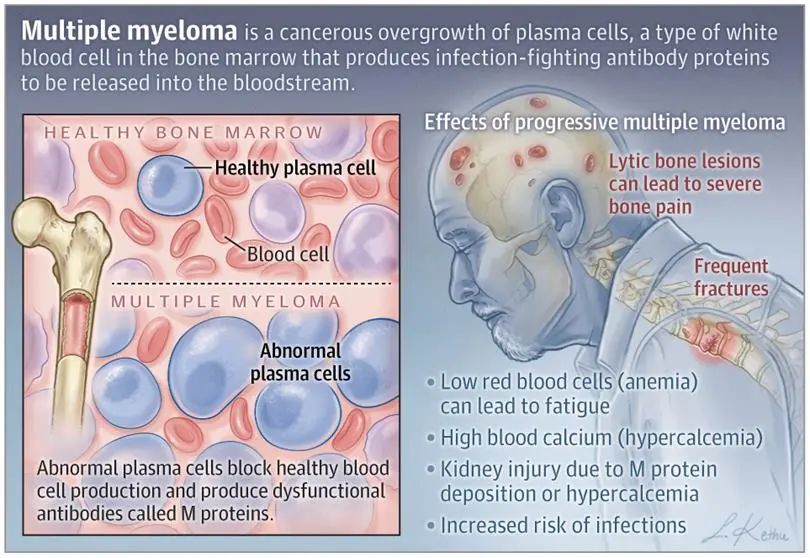

圖1:多發性骨髓瘤發病機理[1]

MM細胞是一種異常的漿細胞,它在骨髓中聚集,并在身體的許多骨骼中形成腫瘤。正常的漿細胞產生抗體,幫助機體對抗感染和疾病。隨著多發性骨髓瘤細胞數量的增加,產生了更多的抗體,導致血液變稠,使骨髓無法制造足夠的健康血細胞。MM患者骨髓中的正常細胞通常被惡性的克隆性漿細胞浸潤和取代。

MM對機體的損傷

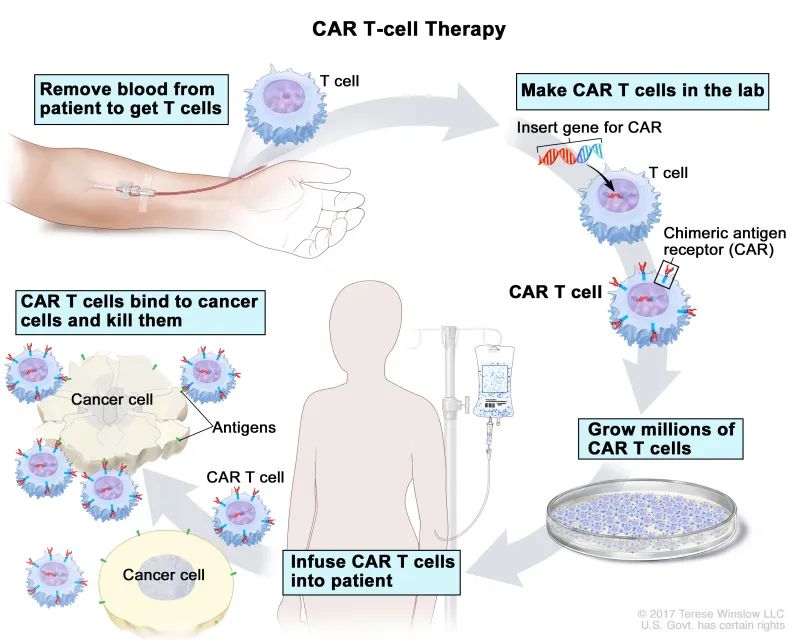

圖二:MM對機體的損傷[2]

在多發性骨髓瘤中,骨髓漿細胞的增殖阻礙了健康血細胞的生成,導致貧血,從而導致疲勞。骨髓中異常漿細胞的生長也會損害骨骼,造成疼痛性溶解性病變和頻繁的骨折。骨骼的破壞會導致高鈣血癥,對肝臟造成損傷。此外,癌漿細胞產生的M蛋白可在腎臟中積累,損害腎臟功能。患有多發性骨髓瘤的人由于免疫功能紊亂,感染的風險也會增加。

免疫療法-CAR-T細胞研究

圖3:CAR-T細胞療法

嵌合抗原受體(CAR) T細胞在晚期骨髓瘤患者的研究中表現出顯著的效果,美國食品和藥物管理局(FDA)已批準了兩種用于研究復發性/難治性多發性骨髓瘤(R/R MM)患者的CAR-T細胞產品(idecabtagene vicleucel,ide-cel;ciltacabtagene autoloeucel,cilta-cel)。CAR-T細胞是由具有CAR結構的自體T細胞轉導產生,該結構包括抗原識別區,鉸鏈區,跨膜區,共刺激結構域和CD3z區域。CAR識別腫瘤相關抗原,隨后通過胞內信號傳導結構域活化T細胞,刺激T細胞進行增殖,并發揮免疫效應,釋放細胞因子,溶解腫瘤細胞。

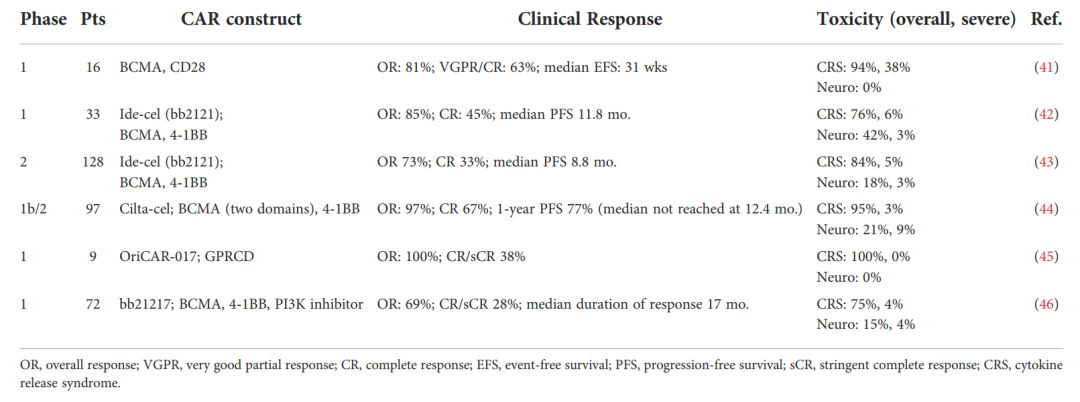

表1:已發表和進行中CAR - T細胞在骨髓瘤中的臨床試驗[3]

在一項對128例接受過至少3種治療的R/R MM患者的2期研究中,使用idel -cel治療的患者OR為73%,完全緩解(CR)為33%,PFS為8.8個月。雖然患者總體(細胞因子釋放綜合征)CRS發生率較高(84%),但只有5%的患者發展為3級或以上的CRS, 18%的患者發展為神經毒性,其中只有3%的患者發生3級或以上的反應,這表明毒性情況具有可接受性。值得注意的是,在36%的患者中,CAR-T克隆至少持續了12個月,表明疾病控制的時間有所延長。

免疫療法在骨髓瘤中具有巨大的潛力。細胞療法與免疫調節分子或檢查點抑制劑的組合很可能具有協同作用[4],目前正在進行中。未來的方向包括新抗原、納米顆粒疫苗和對T細胞進行工程化修飾,如使用雙抗原、自殺基因或異體細胞。

此外,臨床試驗正在研究免疫療法、化療、類固醇療法和藥物的不同組合。其中一些免疫療法已在臨床應用中取得較好的治療效果, 以CAR-T治療為代表的免疫療法的使用標志著MM進入免疫療法時代。

參考文獻

Bibliography -

[1] BOARD P D Q A T E. in PDQ Cancer Information Summaries (National Cancer Institute (US), 2002)

[2] SILBERSTEIN J, TUCHMAN S & GRANT S J. What Is Multiple Myeloma?[J].Jama, 2022;327(5):497

[3] BOUSSI L S, AVIGAN Z M & ROSENBLATT J. Immunotherapy for the treatment of multiple myeloma[J]. Front Immunol, 2022;13:1027385

[4] LIEGEL J, AVIGAN D & ROSENBLATT J. Cellular immunotherapy as a therapeutic approach in multiple myeloma[J]. Expert Rev Hematol, 2018;11(7):525-536