發布時間:2022-09-15 瀏覽量:0

2013年,3位外泌體領域的科學家榮獲諾貝爾獎,以表彰他們在“細胞的囊泡運輸調控機制”的研究成果。“外泌體”這一類細胞外囊泡也開始被眾人知曉,那時估計沒人能想到他們的發現會給未來科學界帶來這樣驚喜和改變。近幾年,外泌體相關研究受到越來越多的關注,逐漸從小眾走向大眾,從科研界走向產業界。目前的外泌體相關研究主要還是集中于臨床前研究和早期臨床試驗階段,分離純化及鑒定是外泌體相關基礎研究和臨床應用的第一步。今天就來和大家聊一聊如何搞定外泌體研究中的第一步也是這最關鍵的一步。

1、外泌體——理化性質

Physicochemical property

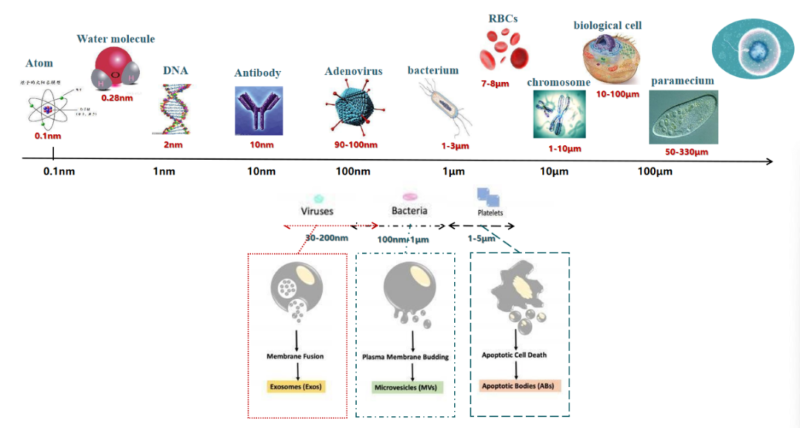

首先,我們先一起來了解一下外泌體的理化性質,外泌體分離純化和鑒定的方式都是基于外泌體的理化性質進行。外泌體(Exosomes)是起源于胞內體直徑為50-150 nm的一類細胞外囊泡,具有脂質雙分子層,密度1.13-1.18 g/mL,含有細胞質蛋白、某些脂筏相互作用蛋白和核糖核酸等。

圖1:細胞外囊泡與常見物質粒徑大小的比較

2、外泌體——分離純化技術

Separation and purification technology

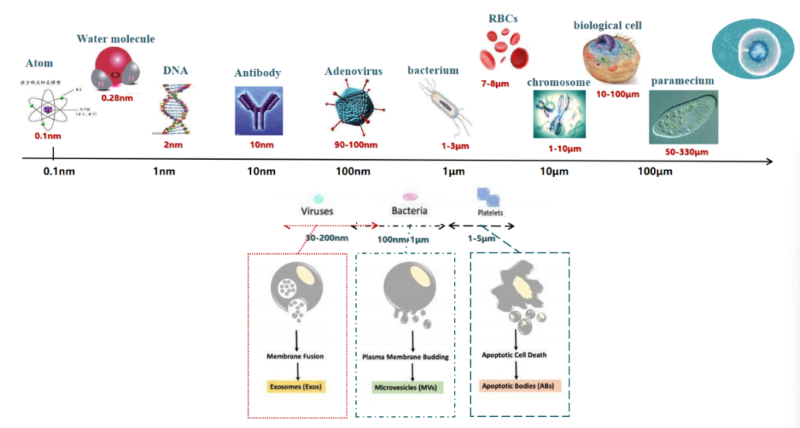

EVs的大小和理化性質與脂蛋白、蛋白質復合體和乳糜顆粒等均有不同程度的重疊,基于密度和大小的超速離心法、超濾法、排阻色譜法、微流控芯片技術及其它分離方法都存在各自的局限性。目前尚無公認的“金標準”,圖2為目前外泌體常規分離純化方式的簡介與比較。2020年,ISEV委員會基于細胞外囊泡的分離和表征方法進行的全球調查結果表明,超速離心和密度梯度離心等分離方法仍然是最常用的方法。尺寸排除色譜的使用有所增加,約10%的研究者正在使用基于切向流和微流體的分離技術(圖3)。

圖2:目前外泌體常規分離純化方式的簡介與比較

圖3:2020年ISEV委員會基于細胞外囊泡的分離方法進行的全球調查結果

3、外泌體——表征技術

Characterization technique

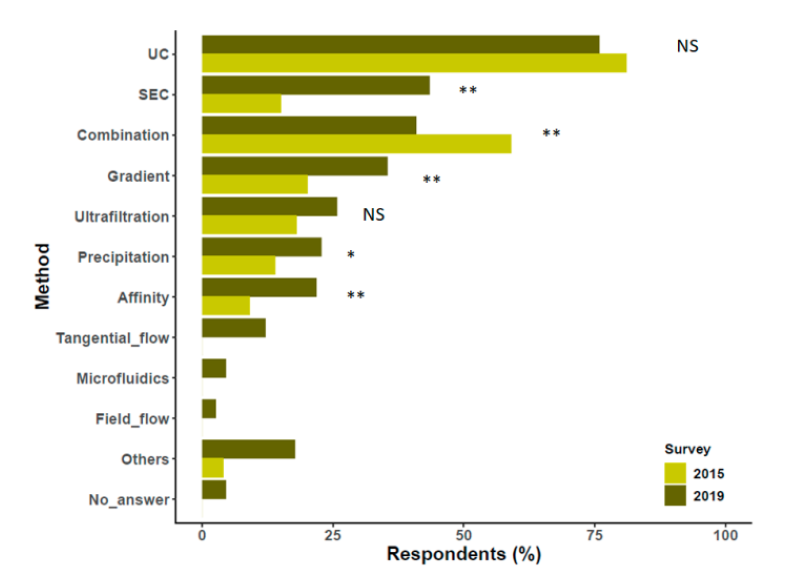

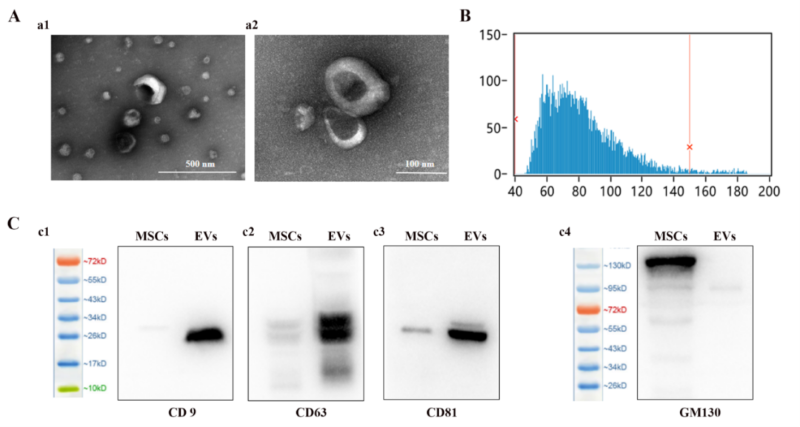

關于外泌體的表征技術主要是依據國際囊泡協會(ISEV)規定的EV研究最小實驗要求以及中國研究型醫院學會發布的《人間充質干細胞來源的小細胞外囊泡團體標準》,最主要的目的是確保研究對象確實存在EVs,并且確定實驗現象主要貢獻來自于EVs組分。2020年,ISEV委員會基于細胞外囊泡的分離和表征方法進行的全球調查結果表明,國內外研究者多采用透射電鏡、蛋白質印跡、單顆粒分析技術以及蛋白濃度測定對外泌體進行綜合表征(圖4)。

圖4:2020年ISEV委員會基于細胞外囊泡的鑒定方法進行的全球調查結果

綜上所述,外泌體的分離純化和鑒定不能一概而論,而是應該是根據樣本形式(樣本來源、樣本體積、潛在的雜質類型)和下游的應用,并且綜合考慮得率、純度、成本和時間,靈活選擇一種或多種方法,以量體裁衣的方式進行。齊魯細胞基于標準化細胞培養條件,建立了完善的外泌體分離純化及檢測鑒定平臺,處理通量高、分離時間短、雜質去除率高。透射電子顯微鏡、蛋白標志物檢測以及納米流式檢測結果顯示,外泌體產品產量和純度均處于國際領先水平。

圖5:先進的外泌體制備與檢測鑒定平臺

圖6:MSC-Exo的檢測鑒定結果